EL GALEÓN DE MANILA.

Durante más de dos siglos y medio, desde 1565 hasta 1815, el Galeón de Manila fue mucho más que un barco: fue un puente entre dos océanos, un hilo de plata y seda que unió Asia con América en la que fue, sin duda, una de las rutas comerciales más largas, peligrosas y lucrativas de la historia. Aquella travesía, conocida también como la Nao de China o la Carrera de Filipinas, convirtió al Imperio español en el primer sistema global de comercio, uniendo por primera vez los mercados del Pacífico con los del Atlántico.

Desde la fundación de Manila por Miguel López de Legazpi en 1571, la corona española vio la oportunidad de conectar sus dominios asiáticos con el virreinato de la Nueva España. Manila, puerto abierto al comercio chino y asiático, se transformó rápidamente en un hervidero de culturas y mercancías. Allí llegaban desde Cantón y Fujian los comerciantes chinos —llamados sangleys— con cargamentos de seda, porcelana, especias, marfiles, laca, tejidos de algodón, perfumes, piedras preciosas y marfil. A cambio, los españoles traían la plata americana procedente de Zacatecas y Potosí, fundida en reales de a ocho, que pronto se convertiría en la moneda universal del comercio oriental. Aquella plata era el combustible del sistema: sin ella, el Galeón de Manila no habría existido.

Los sangleys se convirtieron en una pieza clave de todo el entramado comercial. Miles de chinos se establecieron en Manila, especialmente en el barrio del Parián y más tarde en Binondo, donde prosperaron como artesanos, mercaderes y prestamistas. No pocos terminaron mestizándose con la población local, dando origen a una comunidad sino-filipina que todavía hoy mantiene su huella cultural. Algunos incluso cruzaron el Pacífico a bordo del galeón y se establecieron en Nueva España, particularmente en Acapulco, Puebla y la Ciudad de México, donde su presencia, aunque minoritaria, dejó rastros en el arte, la gastronomía y la manufactura.

Cada año, generalmente uno o dos galeones zarpaban desde Manila rumbo a Acapulco cargados hasta el límite. La organización del espacio dentro de la nave era compleja y lucrativa. El derecho a embarcar mercancías, conocido como boleta, se convirtió en un bien preciado y objeto de especulación. Comerciantes privados, frailes, funcionarios e incluso miembros del clero competían por obtener boletas que les permitieran transportar sus fardos de seda o porcelana. Las boletas oficiales eran limitadas, pero el soborno y la corrupción eran práctica común. No pocos contrabandistas escondían fardos entre las bodegas o disfrazaban mercancías bajo nombres falsos. De hecho, el contrabando fue una constante inseparable del sistema, al punto de que el volumen ilegal a veces superaba al registrado oficialmente.

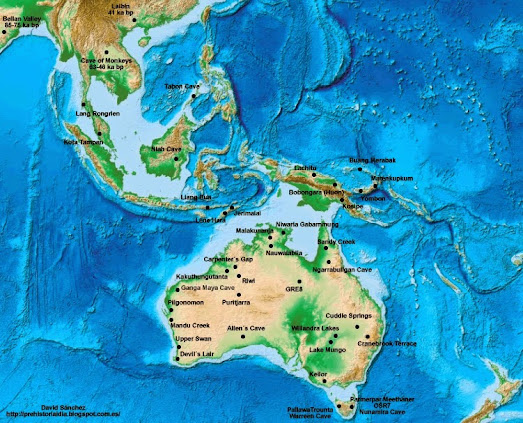

El viaje desde Manila hasta Acapulco —la travesía de regreso, conocida como tornaviaje— era uno de los más largos y duros de su tiempo. La ruta se había descubierto gracias al ingenio del fraile y navegante Andrés de Urdaneta, quien en 1565 halló las corrientes y vientos del norte del Pacífico que permitían regresar a América. El galeón debía remontar hacia el norte, hasta alcanzar las latitudes de Japón, y aprovechar las corrientes del Kuroshio y los vientos del oeste para cruzar el océano hasta la costa de California. Desde allí, bordeaba lentamente la costa americana hasta llegar a Acapulco, tras un viaje de entre cinco y seis meses. La travesía de ida, por el contrario, era algo más corta: partiendo de Acapulco, el barco descendía hasta las Marianas y luego viraba hacia el oeste hasta alcanzar Luzón, impulsado por los vientos alisios. El mar del Pacífico, lejos de su nombre, era traicionero y despiadado: las tormentas tropicales, las corrientes impredecibles y los meses de aislamiento hacían del viaje una odisea. Muchos hombres morían de escorbuto, hambre o enfermedad; otros desaparecían para siempre con el barco en mitad del océano.

Los galeones eran verdaderas fortalezas flotantes. Construidos principalmente con maderas tropicales duras en los astilleros de Cavite, cerca de Manila, podían alcanzar entre 1.000 y 2.000 toneladas de desplazamiento. Algunos de los mayores, como el Santísima Trinidad, llegaron a superar las 2.000 toneladas y los 50 metros de eslora. Armados con decenas de cañones, eran al mismo tiempo buques mercantes y naves de guerra, capaces de repeler ataques de piratas y corsarios ingleses y holandeses. Su estructura se reforzaba con maderas locales —como el molave o el narra filipino—, más resistentes que el roble europeo, y su calafateado debía soportar los rigores de una travesía que no conocía puertos intermedios.

El coste del viaje era enorme, pero las ganancias lo justificaban. Un cargamento de sedas y porcelanas podía multiplicar por diez su valor al llegar a Acapulco. Se calcula que un galeón transportaba mercancías por un valor de entre dos y cuatro millones de pesos, y que el beneficio neto para los inversores podía ser astronómico. El mercado de Acapulco, celebrado con la llegada del galeón, se convertía en una fiesta de mercancías exóticas: comerciantes de toda la Nueva España acudían a comprar productos orientales que luego eran vendidos en México, Veracruz y finalmente enviados a España. Desde Cádiz o Sevilla, las lacas japonesas y las sedas chinas terminaban adornando los salones europeos más lujosos.

Pero no todo era riqueza. El contrabando y la corrupción minaron la ruta durante siglos. Muchos oficiales de Manila inflaban los precios o embarcaban mercancías sin declarar, mientras que en Acapulco las autoridades mexicanas hacían la vista gorda a cambio de una parte de los beneficios. Las restricciones impuestas por la Corona —que limitaban el número de galeones y el valor de las cargas— se incumplían sistemáticamente. A pesar de los intentos de control, el comercio ilícito era parte intrínseca de la economía del galeón.

La ruta también tuvo sus tragedias. Decenas de galeones se perdieron en el Pacífico, víctimas de tormentas, errores de navegación o ataques enemigos. En 1568, el San Jerónimo desapareció sin dejar rastro. En 1600, el San Diego naufragó cerca de Manila tras enfrentarse a los holandeses. En 1641, el Nuestra Señora de la Concepción se hundió en las Islas Marianas, y su tesoro sería buscado durante siglos. En 1750, el Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza se perdió con todos sus tripulantes y cargamento, devorado por las olas. El Pacífico se convirtió en un cementerio de sueños, plata y seda. Aun así, la tasa de naufragio fue notable: solo una cuarta parte de los galeones enviados entre el siglo XVI y XVIII acabó destruida o capturada. Pese a todo, la ruta nunca se interrumpió. Durante doscientos cincuenta años, ninguna otra línea comercial mantuvo una continuidad semejante entre dos mundos tan distantes.

A lo largo del tiempo, el Galeón de Manila transformó tanto a Filipinas como a Nueva España. Manila se convirtió en un crisol de culturas: españoles, criollos, chinos, japoneses, malayos y mestizos convivían en un puerto donde se hablaban varias lenguas y donde los templos católicos se levantaban junto a mercados orientales. En Acapulco, la llegada anual del galeón era un acontecimiento social, religioso y económico. Con el paso de los siglos, las conexiones humanas se hicieron tan profundas como las comerciales. Familias enteras nacieron de aquellos intercambios: marineros filipinos establecidos en México, artesanos chinos en Puebla, o criollos que retornaban a Manila llevando modas americanas.

El fin del Galeón de Manila llegó con las guerras napoleónicas y la revuelta en México en 1815, pero su legado ya era inmortal. Había inaugurado un mundo verdaderamente global, donde un trozo de seda china podía pagarse con plata mexicana y lucirse en un salón madrileño. Fue el eje que unió los tres grandes continentes bajo la sombra de un mismo estandarte y a través de la inmensidad del océano. Un símbolo perfecto del mundo que nacía: interconectado, mestizo y profundamente humano.

SÍGUEME PARA NO PERDERTE NADA: 👇👇

Policía local de profesión, desarrolla su cometido en la categoría de oficial en el municipio de Utebo, contando con más de 17 años de servicio y varias distinciones. A pesar de que su afán por la historia le viene desde pequeño, no fue hace mucho cuando se decidió a cursar estudios universitarios de Geografía e Historia en UNED y comenzar en el mundo de la divulgación a través de las redes sociales. Actualmente administra el blog elultimoromano.com así como páginas en Instagram y Facebook con el mismo nombre. Además, colabora con revistas, páginas, asociaciones, blogs relacionados con la divulgación histórica y es miembro de Divulgadores de la Historia.

Si te ha gustado, puedes seguirme en mis redes sociales:

👉FACEBOOK

👉INSTAGRAM

Bibliografía:

- MEMORIAS DE UN TAMBOR 50.

- Carlos Martínez Shaw — El Galeón de Manila — Editorial Marcial Pons, 2013

- Pablo Emilio Pérez-Mallaína — El hombre frente al mar: naufragios y aventuras marítimas en la Carrera de Indias — Editorial Universidad de Sevilla, 1992

Comentarios

Publicar un comentario